“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”近日,湖北省襄阳老河口市光未然小学思政微课堂在校园内的光未然陈列馆进行,激昂的《黄河大合唱》旋律响起,带领同学们穿越时空,走进80多年前的烽火岁月。

这首磅礴雄浑、气壮山河的抗战歌曲,由襄阳市老河口籍爱国主义诗人光未然作词、冼星海谱曲,在延安首次唱响后,激励了无数热血青年奔赴抗日战争最前线。

黄河怒吼处,烽火笔为枪

光未然原名张光年,1913年出生于老河口市路家巷。12岁参加爱国演出,14岁加入共青团,16岁秘密入党,19岁赴武汉创办《鄂北青年》,组织“拓荒剧团”,以笔为枪,为抗战呐喊。

青年时代的光未然

1938年,武汉沦陷后,光未然带领抗敌演剧队辗转黄河岸边。目睹黄河船夫与惊涛骇浪搏斗的壮阔景象,听闻沿岸百姓在日寇铁蹄下的苦难与抗争,他心中的悲愤与豪情交织成诗。1939年,光未然在行军途中坠马受伤,在伤病住院期间,这些画面和声音在他的脑海中不断交织、升华,写出了那400多行、传扬千古的《黄河大合唱》:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”

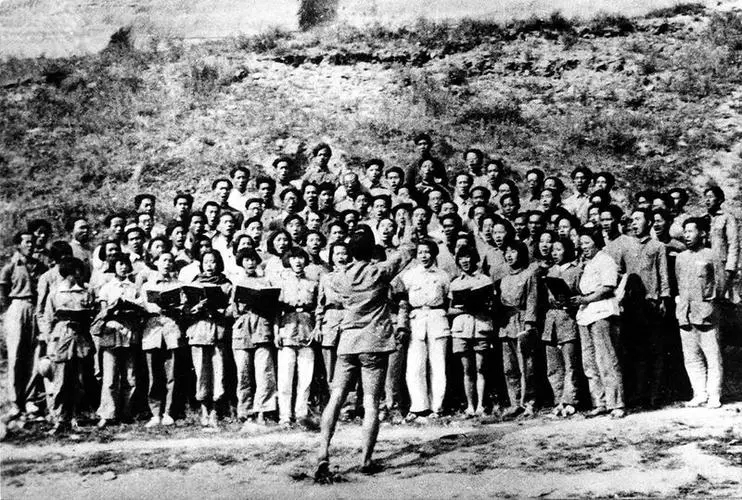

不久,在延安举行的一次文艺晚会上,光未然用不太标准的普通话在台上高声朗诵自己新作,当念到“向着全世界劳动的人民,发出战斗的警号”时,全场沸腾。冼星海深受感染,连续创作6昼夜,完成了《黄河大合唱》的谱曲。1939年4月13日,《黄河大合唱》在陕北公学大礼堂首演,引起了巨大反响。

从此,《黄河大合唱》迅速传唱至祖国的大江南北,成为抗战救亡的最强音。它唤醒和激昂了无数热血青年的抗日斗志,激励着无数中华健儿的抗日步伐。毛主席看完《黄河大合唱》展演后大喊了三声“好!”,周恩来亲笔题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

《黄河大合唱》在抗日烽火中诞生。它是中华民族不屈的呐喊,是团结的战歌,犹如黄河亘古不息的涛声,久久回荡。硝烟散去,经典永恒。八十多年来,《黄河大合唱》的魅力未曾褪色,被誉为“中华民族不屈的呐喊,团结的战歌,永不熄灭的火炬”。

铸红色丰碑,让战歌回响

光未然陈列馆位于老河口市光未然小学院内,场馆投资四十余万元,历时两年兴建竣工,是襄阳老河口市爱国主义教育基地。陈列馆分为四部曲:前奏曲、蕴育曲、激荡曲、传承曲,通过光未然亲属及有关机构多方联系收集,共陈列展品百余件。

步入陈列馆的缅怀厅,墙上镌刻着无数抗战烈士的名字。馆中循环播放的《黄河大合唱》录音,依然能让今天的听众热血沸腾。特别是《保卫黄河》中那段"风在吼,马在叫",已不仅是一句歌词,而成为了全民族抗战的动员令和精神象征。《黄河大合唱》的八个乐章如同一部宏伟的民族史诗,从《黄河船夫曲》到《怒吼吧!黄河》,完整呈现了中国人民从苦难到抗争的全过程。在那个血与火的年代,这首作品所激发出的爱国热情和战斗意志,是任何枪炮都无法替代的精神武器。

站在光未然陈列馆的展厅里,透过那些泛黄的手稿、老照片和珍贵的文物,仿佛听见了黄河的咆哮,听见了一个民族在生死存亡之际发出的惊天怒吼。《黄河大合唱》超越了普通音乐作品的范畴,成为了一种文化密码,深深植入了几代中国人的集体记忆。

在光未然陈列馆的抗战文献专区,有《黄河大合唱》在各个历史时期的不同版本——从延安时期的油印本到新中国成立后的精装本,从国内出版物到海外译本,每一版本都记录着这部作品在不同时代的传播轨迹。这些文艺作品如同时间的胶囊,保存着一个民族的集体记忆和情感体验,使得后人能够穿越时空,感受那段峥嵘岁月的精神脉动。

传承黄河魂,精神永流传

《黄河大合唱》被誉为“中华民族不屈的呐喊,团结的战歌,永不熄灭的火炬”,其磅礴雄伟、深邃壮阔的情感,影响着一代又一代中国人。在襄阳,几乎人人都会唱这首雄壮激昂、铿锵有力的《保卫黄河》歌曲。这也成为中小学校进行爱国主义、民族精神和传统文化教育的绝好教材。

光未然陈列馆成为一张亮丽的红色名片。近年来,光未然陈列馆吸引全国各地参观学习上万人次,一批批“小小红色讲解员”从这里成长启航。让青少年走进红色历史,用童声讲述革命故事,成为红色文化的传承者与传播者。

“如今,学校每个班都成立了光未然陈列馆志愿解说团队,共有100多名小小红色讲解员。他们用童言童语讲述红色故事,在讲解中厚植爱国情怀,让黄河精神在新时代绽放出更加璀璨的光芒。”光未然小学校长单新杰介绍说。

虽然只有9岁,但老河口市光未然小学的双胞胎姐妹陈若宁、陈若静担任小小红色讲解员已有两年。

“我们学校以光未然爷爷的名字命名,校园里处处都能感受到他的爱国精神。校歌中蕴含的‘黄河魂’,时刻提醒我们要传承这种伟大的精神;班级里的‘黄河文化角’,展示着我们对这段历史的理解与感悟。”陈若静说。

光未然陈列馆的这一创新举措,让红色教育“活”了起来。孩子们不仅是历史的聆听者,更成为红色故事的讲述者、革命精神的传承者。未来,相信会有更多青少年加入“小小红色讲解员”队伍,让红色基因永续传承,让革命薪火照亮新时代的征程。

黄河汤汤,精神永驻。当抗日的烽火熊熊燃烧时,《黄河大合唱》的号角,唤起了中华儿女空前的觉醒和团结。“笔尖飞出的是枪炮子弹,歌声唱出的如千军万马”。 光未然和那个时代的英雄儿女们,用自己的方式爱国,他们在黄河奔腾不息的民族精神的鼓舞下,向侵略者发出怒吼,正是有了这些浩然正气的民族脊梁,中华大地才能山河无恙,壮丽永存。如今,黄河依旧奔流不息,而光未然和他的《黄河大合唱》已经成为了这条母亲河文化意象的重要组成部分。每一次重温这部作品,都是对那段历史的致敬,对抗战先烈的缅怀,更是对中华民族不屈精神的传承。

来源:汉水襄阳

黄石广播电视台

微信公众号

云上黄石

手机客户端

黄石广播电视台邮箱:hsspw@163.com

黄石电台广播热线电话:0714-6261033

黄石广电网融媒体中心:0714-6377835

湖北楚天视讯网络有限公司黄石分公司(黄石有线):96516